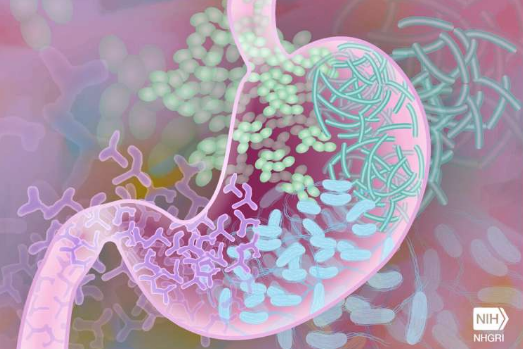

产生组胺的肠道细菌可引发慢性腹痛

罪魁祸首是现在被命名为产气克雷伯菌,即 McMaster-Queen (MQ) 菌株,在来自 IBS 患者的高达 25% 的肠道微生物群样本中发现。研究人员检查了来自加拿大和美国患者队列的粪便微生物群样本。

“我们对这些患者进行了几个月的随访,在患者报告剧烈疼痛时发现粪便组胺水平高,而当他们无痛时,粪便组胺水平低,”资深作者、麦克马斯特大学迈克尔医学教授 Premysl Bercik 说。 G. DeGroote 医学院和胃肠病学家。

McMaster-Queen 的研究小组通过研究来自 IBS 患者的肠道微生物群定植的无菌小鼠,将产气克雷伯菌确定为关键的组胺生产者。他们还用来自健康志愿者的肠道菌群作为对照组定植了一些小鼠。

研究发现,产气克雷伯菌将膳食组氨酸(一种存在于动植物蛋白中的必需氨基酸)转化为组胺,一种已知的疼痛介质。

然后,细菌组胺通过组胺 4 受体激活肠道免疫系统,将免疫肥大细胞吸引到肠道中。这些活化的肥大细胞产生更多的组胺和其他疼痛信号介质,引发炎症和疼痛。

“现在我们知道组胺是如何在肠道中产生的,我们可以识别和开发针对产生组胺的细菌的疗法,”第一作者、麦克马斯特大学医学助理教授 Giada de Palma 说。

研究发现,当给定植产生组胺的细菌的小鼠喂食低可发酵碳水化合物的饮食时,细菌组胺的产生显着下降。这是由于肠道内细菌发酵和酸度的变化,抑制了负责产生组胺的细菌酶。

Bercik 说,这些结果解释了在 IBS 患者中观察到的低发酵饮食的有益效果。

众所周知,IBS 患者的肠道中有更多的肥大细胞,其中一些通过针对肥大细胞或组胺的治疗(例如肥大细胞稳定剂或抗组胺药)得到改善。

“尽管已经探索了 IBS 中的肥大细胞治疗,但基于我们研究的一种新方法将针对细菌组胺的产生或 H4R 途径,”Bercik 说。

Tags:

相关推荐

- 湖北三江航天建筑工程有限公司以 60925996.99 元中标红林总装厂房二期工程

- 江西省天久地矿建设集团有限公司中标龙里县城区排涝工程勘测

- 北京中和联信供应链管理有限公司中标山地农业科技创新基地植物表型研究设备采购及伴随服务(重新招标)项目,中标金额 7764000 元

- 霸州市佳理鑫五金制品厂中标新乐市第三中学采购项目

- 河北泽辉市政工程有限公司等为路南区乡村振兴环境综合治理项目(一期)一标段工程总承包(EPC)(二次)中标候选人

- 河北石府建设工程有限公司10110736.93元中标高铁片区景观提升项目施工三标段

- 中基恒源建设有限公司中标高铁片区(含新华商业广场)景观提升项目施工五标段,中标价 13430852.95 元

- 九芝堂换帅完成工商变更

- 山西建设投资集团有限公司为大宁县水果供应链基地运营配套建设项目施工(二次)第一中标候选人

- 浙江宁慈建设工程有限公司以97028327元中标慈溪市城市生活垃圾收转运一体化建设项目(一期)